座標: 北緯35度57分55秒 東経137度48分41秒 / 北緯35.96528度 東経137.81139度 / 35.96528; 137.81139

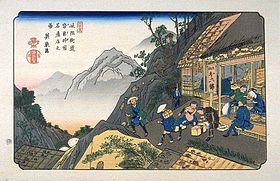

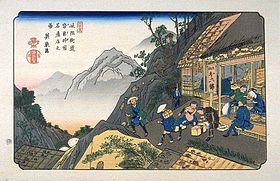

木曽海道六十九次 奈良井(渓斎英泉画)

木曽海道六十九次 奈良井(渓斎英泉画) 奈良井宿(ならいじゅく)は、中山道34番目の宿場(→中山道六十九次)。現在の長野県塩尻市奈良井に位置する。

概要

張り出した軒先の造りが特徴的な街並み。行く手に鳥居峠。

張り出した軒先の造りが特徴的な街並み。行く手に鳥居峠。 塩尻市(旧楢川村)の奈良井川上流に位置する、標高900m台の河岸段丘下位面に発達した集落である[1]。現在は重要伝統的建造物群保存地区として、繁栄した当時の町並みが保存されている。山あいに寺社を擁し、宿場、蕎麦などの食事処、土産物店など、観光できる街並みに整備されている。

木曽路十一宿[2]の江戸側から2番目で、11宿の中では最も標高が高い。難所の鳥居峠を控え、多くの旅人で栄えた宿場町は「奈良井千軒」といわれた[3]。江戸寄りから下町、中町、上町に分かれ、中町と上町の間に鍵の手[4]がある。

鍵の手

鍵の手  水場

水場 水場は、山側に6ヶ所ある。江戸時代から曲げ物、櫛、木曽漆器などの木工業が盛んで、旅の土産物として人気があった。天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、奈良井宿の宿内家数は409軒、うち本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠5軒で宿内人口は2,155人であった。

百草丸や木曽漆器等の店が建ち並ぶ

百草丸や木曽漆器等の店が建ち並ぶ  歌川国芳「木曽街道六十九次之内 奈良井(蚕屋善吉とおろく夫婦「青砥藤綱摸稜案[5]」の登場人物)」

歌川国芳「木曽街道六十九次之内 奈良井(蚕屋善吉とおろく夫婦「青砥藤綱摸稜案[5]」の登場人物)」 交通

奈良井駅付近から見た奈良井宿

奈良井駅付近から見た奈良井宿 - 塩尻市地域振興バス 奈良井駅 - 権兵衛橋間いずれかのバス停下車。

- 重伝建周遊バス(季節運行) 土日祝のみ1日12本し、途中いくつかの停留所に停車する。運行うち2本は途中の奈良井駅バス停以外全て通過する。

- 中央高速バス塩尻・木曽福島線 奈良井宿バス停(国道19号沿い)から徒歩。

史跡・みどころ

- 杉並木

- 旅館えちごや

- 楢川歴史民俗資料館[6]

- 原家住宅(徳利屋)郷土館 ‐ 江戸時代の旅籠「徳利屋」だった町屋で、現在は市の有形文化財。原家は江戸時代中頃には木曽代官山村氏の御用達となる奈良井宿最有力の商人で、「徳利屋」は幸田露伴の『酔興記』(1889年)などでも触れられている。[7][8][9][10]

藪原宿までの史跡・みどころ

歌川国貞「奈良井鳥居峠・鬼ケ嶽」

歌川国貞「奈良井鳥居峠・鬼ケ嶽」 宿場の景観と建造物

電柱・自動販売機を移設し公共建築物(奈良井郵便局・消防詰所・奈良井会館等)も景観に合わせた建築にする等は景観整備の一般的な手法であるが、旧楢川村は上町・中町・下町に各2ヶ所ずつの水場を村単独事業で整備することで独自性を演出した。 また、切妻平入の屋根は3/10勾配(いわゆる3寸勾配=16.7度)の長尺鉄板葺で、濃茶色を使用することが条例で規定されている。 日本瓦を使用した場合には4/10以上の勾配(4寸勾配=21.8度)が建築基準法の規制から必要になってしまうため、伝統的な緩勾配の屋根形状に合わせる目的で長尺鉄板葺が指定されている。 この緩勾配と出梁造(だしばりづくり)のため屋根表面は幅員5 - 8mほどの通りからは覗きにくい構造になっており、平屋などで万一見えたとしても艶消濃茶色のためほとんど目立たない。 木曾谷の伝統的な板葺石置屋根(水場等で一部再現されている)では耐久性がないため、屋根を隠すことで伝統的な景観と家屋の耐久性の両立を図っている。 また、雨樋についても茶系色のものを使用し、水平部分は鼻隠板で覆っている。

重要伝統的建造物群保存地区データ

- 地区名称:塩尻市奈良井

- 種別:宿場町

- 選定年月日:1978年5月31日

- 選定基準:伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示している

- 面積:17.6ha

隣の宿

- 中山道

- 贄川宿 - 奈良井宿 - 藪原宿

参考文献

- 児玉幸多 『中山道を歩く』中公文庫、1988年 ISBN 4122015561

脚注

- ^ 塩尻市 > 楽しむ・学ぶ > 芸術文化、文化財 > 塩尻市奈良井重要伝統的建造物群保存地区

- ^ 木曽路観光情報 - 木曽11宿を訪ねる

- ^ “歴史と町並みを探訪する 長野県の街道〜中山道〜”. 長野県大阪観光情報センター. 2021年11月11日閲覧。

- ^ 『鉤の手』 - コトバンク

- ^ 『青砥藤綱摸稜案』 - コトバンク

- ^ 奈良井宿観光協会・楢川歴史民俗資料館

- ^ 酔興記枕頭山水 幸田露伴 博文館 明26.9

- ^ 奈良井=洗馬 当世膝栗毛 小島小州 (脛助) 民友社 明44.11

- ^ 原家住宅(徳利屋)郷土館一般社団法人長野県観光機構:2021/03/25

- ^ 原家住宅公益財団法人八十二文化財団

- ^ 奈良井宿観光協会・マリア地蔵

- ^ 奈良井宿場祭

- ^ 塩尻市観光協会・国指定重要文化財 中村邸

- ^ 奈良井宿観光協会・上問屋資料館

関連項目

外部リンク

ウィキメディア・コモンズには、奈良井宿に関連するカテゴリがあります。

|

|---|

| 北海道 | |

|---|

| 東北 | |

|---|

| 関東 | |

|---|

| 甲信越・北陸 | | 新潟県 | |

|---|

| 富山県 | - 高岡市山町筋

- 高岡市金屋町

- 高岡市吉久

- 南砺市相倉

- 南砺市菅沼

|

|---|

| 石川県 | |

|---|

| 福井県 | |

|---|

| 山梨県 | |

|---|

| 長野県 | |

|---|

|

|---|

| 東海 | |

|---|

| 近畿 | |

|---|

| 中国 | |

|---|

| 四国 | |

|---|

| 九州・沖縄 | | 福岡県 | |

|---|

| 佐賀県 | |

|---|

| 長崎県 | |

|---|

| 大分県 | |

|---|

| 宮崎県 | |

|---|

| 鹿児島県 | - 出水市出水麓

- 薩摩川内市入来麓

- 南さつま市加世田麓

- 南九州市知覧

|

|---|

| 沖縄県 | |

|---|

|

|---|

正式な保存地区名については文化庁のサイトを参照のこと

カテゴリ |

奈良井宿案内看板

奈良井宿案内看板![大宝寺、マリア地蔵[11]。寺は他に庭園も見処。](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Daihoji_temple_%28Shiojiri%2C_Nagano%29_Maria_jizo.jpg/120px-Daihoji_temple_%28Shiojiri%2C_Nagano%29_Maria_jizo.jpg) 大宝寺、マリア地蔵[11]。寺は他に庭園も見処。

大宝寺、マリア地蔵[11]。寺は他に庭園も見処。![毎年6月第1金土日に開催される「奈良井宿場祭」の「お茶壺道中」[12]](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Nakasendo_Narai-juku21n3200.jpg/120px-Nakasendo_Narai-juku21n3200.jpg)

![「元櫛問屋中村邸」上町にある。庇の猿頭は奈良井の民家の特徴。現在は資料館として公開している[13]。](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Nakasendo_Narai-juku11n4272.jpg/80px-Nakasendo_Narai-juku11n4272.jpg)

高札場

高札場![上問屋史料館[14]。手前は奈良井宿の碑。](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Nakasendo_Narai-juku08n4272.jpg/120px-Nakasendo_Narai-juku08n4272.jpg) 上問屋史料館[14]。手前は奈良井宿の碑。

上問屋史料館[14]。手前は奈良井宿の碑。 庚申塚・水場・重伝建選定碑

庚申塚・水場・重伝建選定碑 鎮神社鳥居と神木(スギ)

鎮神社鳥居と神木(スギ)

鎮神社境内から見た奈良井宿上町付近の町並。屋根勾配は3/10の緩勾配。

鎮神社境内から見た奈良井宿上町付近の町並。屋根勾配は3/10の緩勾配。

![大宝寺、マリア地蔵[11]。寺は他に庭園も見処。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Daihoji_temple_%28Shiojiri%2C_Nagano%29_Maria_jizo.jpg/120px-Daihoji_temple_%28Shiojiri%2C_Nagano%29_Maria_jizo.jpg)

![毎年6月第1金土日に開催される「奈良井宿場祭」の「お茶壺道中」[12]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Nakasendo_Narai-juku21n3200.jpg/120px-Nakasendo_Narai-juku21n3200.jpg)

![「元櫛問屋中村邸」上町にある。庇の猿頭は奈良井の民家の特徴。現在は資料館として公開している[13]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Nakasendo_Narai-juku11n4272.jpg/80px-Nakasendo_Narai-juku11n4272.jpg)

![上問屋史料館[14]。手前は奈良井宿の碑。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Nakasendo_Narai-juku08n4272.jpg/120px-Nakasendo_Narai-juku08n4272.jpg)